在悉尼北区某个超充站,往常总能看到一排排特斯拉Model Y静静等待充电,可到了4月,车道却意外冷清。

曾经要好几天才能预约到的超充时段,现在半个小时内就能搞定。很多Model Y车主调侃:这阵仗,比昆州暴雨都安静。

背后有个关键原因:Model Y在月底迎来原版Run‑out,特斯拉为了给即将到来的新版让路,刻意放缓了老款的交付节奏,造成当月销量大幅下滑。

图源:EVSE

根据市场数据,特斯拉在4月仅交付500台,同比下跌76%,而VFACTS的注册统计显示,Model Y当月注册280台,跌落到第8名的位置。

这个销量对比去年4月,几乎是一夜回到2019年。当初还热闹得像排队吃龙虾的景象,如今只能靠回忆续命。

更让人吃惊的是,Model Y连续两年称霸澳洲电动车市场,自2023年以来占据冠军宝座,如今却被后起之秀按在地上摩擦。

对于不少急着换电动车的澳洲消费者来说,这种突如其来的“车荒感”既是等待新版Model Y的铺垫,也让他们有机会转投其他品牌的“清货福利”。

图源:Drive

王者易主

Sealion 7称霸全澳

中资新贵的逆袭之路

当特斯拉Model Y跌落神坛,BYD的Sealion 7乘胜追击,以743台的傲人战绩一举登顶4月澳洲电动车销量榜首。

这款新晋“销量一哥”不仅成为澳洲下载速度最快的电动车,也让本土经销商和消费者见识到了来自中资品牌的强大实力。

Sealion 7在技术和价格上都具备明显优势。

它搭载了比早期国产品牌更成熟的刀片电池和300千瓦级电机,700公里CLTC续航的官方数据,对比Model Y少则100公里的续航差距,让不少长途驾驶党颇有冲动。

与此同时,Sealion 7在澳洲的起售价相比同级特斯拉要低上1.5万澳元以上,这在悉尼和墨尔本这样房租高昂的城市,实在诱人。

图源:Drive

当然,Sealion 7并非孤军奋战。在4月销量榜单前十里,BYD共有三款车型入围:

- Sealion 7:743台(第1)

- Atto 3:355台(第3)

- Seal:325台(第6)

这三款车加起来,就是1423台,占据了近四分之一的市场份额。

显然,BYD在澳洲的销售网络和营销打法初见成效:一边铺设更多展厅,一边在社交媒体上用“刀片电池安全性测试”、“700公里实测逆天表现”等话题点燃热度。

更有不少车主在悉尼皇后大道、布里斯班海滨路的街头晒出Sealion 7的实测数据,让品牌声量迅速扩散。

图源:CarSales

风评下跌

澳华人车主晒BYD故障

称不再会买BYD

然而,一切似乎并没有看起来那么顺利。

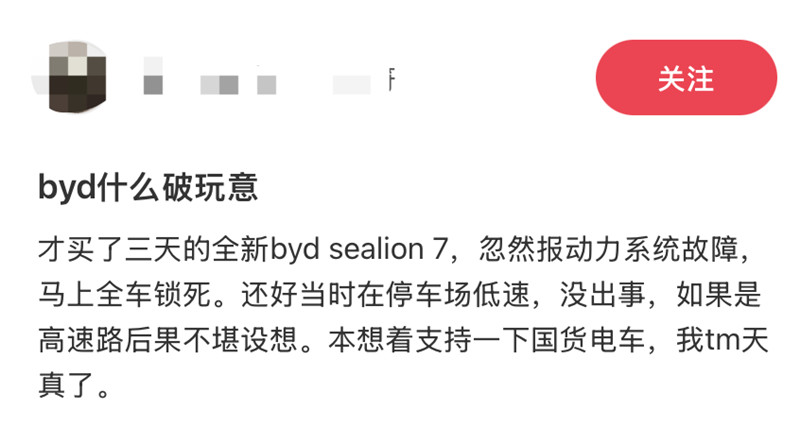

几天前,在社交平台“小红书”上,一名澳大利亚BYD Sealion 7的车主发帖表示,自己对BYD Sealion 7失望透顶,并称“什么破玩意”。

原来,车辆在刚刚到手时一切正常,开起来也十分爽快。但就在三天后,这名车主就遭遇了车子的一次严重故障。

图源:小红书

据称,那天,他像往常一样开车出门,结果车辆忽然报出“动力系统故障”的警告,随即,整车彻底“锁死”,无法再做任何操作。

此时车子正停在停车场内,速度也很低,遂没有发生更严重的后果。如果当时车辆正行驶在高速公路上,后果真不堪设想。

图源:小红书

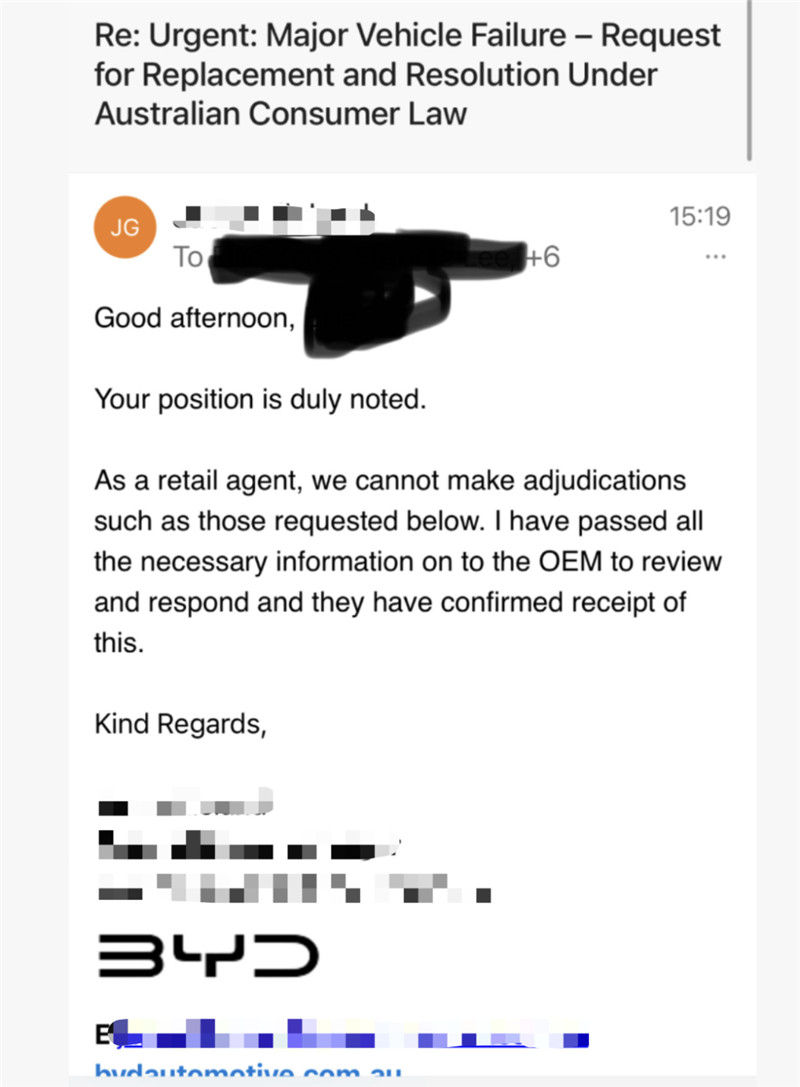

随后,车主联系了BYD澳洲的客服,并希望能够得到妥善处理。经过多次沟通后,BYD方面仅提供了代步车,并表示需要时间调查此事。

对于车主要求的全额退款和赔偿,BYD的回应是——他们只能将相关信息转交给OEM(原始设备制造商)审核,并表示“我们无权做出裁定”。

这种“转手”的态度不免让人感到非常失望,也让消费者对BYD的售后服务产生了疑问。

图源:小红书

与此同时,在该帖文的评论区中,另一名小伙伴提到,马来西亚发生了一起由于BYD电动车动力系统故障导致紧急刹车失效,车辆无法再次启动的事故。

发布该帖文的车主称,

“我查了一下真有这事,我不想要byd就是因为这个原因。”

这或许已经不仅仅是一个“维修故障”的问题,而是品牌背后可能存在的技术隐患,如不妥善处理,不免让消费者心生恐惧。

图源:小红书

数据揭秘

电动车销量大洗牌

从细分市场看全局趋势

我们继续看数据。细看VFACTS和Electric Vehicle Council(EVC)发布的数据,4月全澳电动车(BEV)市场共注册6010台,同比下降44.2%。

销量下滑幅度之大,堪称近年来少见。

盘点前十:

|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

从榜单可以看出,非特斯拉特车占了8席,真正实现了“多品牌竞争”。不仅是BYD的三驾马车,像Kia、MG、Geely等品牌也表现活跃。

尤其是MG的MG4以363台紧随其后,显示出性价比路线依然有市场,而Geely EX5的324台也难以小觑,说明中国品牌整体在澳洲的接受度正在攀升。

更值得注意的是,仅39台就能拉开第2名与第7名的差距,市场格局相当紧凑。任何一个品牌若能在产品性能、价格或本地化服务上多做一步,就可能一跃而上。

对经销商而言,这既是挑战,也是机会——如何在库存压力与促销政策之间找到平衡,将成为未来几个月的关键考量。

图源:Drive

PHEV溃败

FBT豁免退场风暴

插混市场的断崖式滑坡

与电动车市场的厮杀相比,插电式混合动力车(PHEV)在4月经历了更剧烈的“地震”。

3月PHEV注册6932台,4月骤降至2601台,环比跌幅超过62%。背后的罪魁祸首,是联邦政府取消了PHEV的Fringe Benefit Tax(FBT)豁免。

在FBT豁免政策下,很多企业车队和高管群体将PHEV视为替代燃油车的最佳过渡方案,销量水涨船高。

但4月起,当FBT豁免门槛一夕撤销,原本对税务敏感的车主和公司纷纷按下了“买买买”的刹车。

图源:CarsGuide

即便如此,BYD Shark 6依旧以1293台领跑插混市场,几乎占据了总量的一半;紧随其后的是同门的Sealion 6,275台。

其他品牌则难以追上:

- GWM Haval H6:179台

- Mitsubishi Outlander:114台

- BMW X3:92台

- Mitsubishi Eclipse Cross:51台

- Mazda CX‑60:49台

- Lexus RX:46台

- BMW X5:44台

- Ford Ranger PHEV:42台

插混的“断崖式下跌”不仅打乱了厂商的生产与物流节奏,也让不少企业客户措手不及。

据悉,在墨尔本和伯斯,部分PHEV展车积压了超过一个月,促销力度空前,不少经销商甚至推出“试驾送超时体验券”的活动,以减少库存压力。

图源:CarsGuide

混动鏖战

日系守成 vs 韩系崛起

油电混动的城头变幻

在插混遭遇滑铁卢的同时,传统的油电混合动力(HEV)市场表现相对稳健,仅同比小幅下跌6%。

其中,丰田依旧稳坐“混动航母”宝座,其前四名车型牢牢占据TOP 4:

- RAV4(3801台)

- Corolla(1630台)

- Corolla Cross(1202台)

- Camry(841台)

这四款车几乎包揽了整个混动市场的半壁江山。

图源:Toyota

在悉尼CBD、布里斯班南区以及阿德莱德郊区,都能看见RAV4和Corolla的身影。丰田的混动技术成熟、保值率高,一直是澳洲家庭用户和企业车队的不二之选。

但韩系阵营也不甘示弱,现代(Hyundai)的Tucson、Kona和Santa Fe分别贡献了699、615和363台,合计1677台,逼近丰田的Corolla Cross和Camry。

这波“韩系反击”,得益于现代在Costco、Bunnings附近设立的快闪展厅,以及与Optus、Telstra合作的企业租赁方案,让更多用户降低首付门槛,轻松上手混动。

可以说,油电混动市场已由单一品牌“说了算”走向多元竞争。日系的稳健与韩系的市场化打法相互较劲,最终受益的,是澳洲消费者,他们能在更多样的车型与购车方案中做出选择。

图源:CarExpert

澳洲视角

地方市场的热议与应对

从城市到乡镇的多重镜像

在墨尔本一处老牌4S店,销售经理Lisa说,

“我们4月Model Y的预订量骤减,但Sealion 7的咨询量翻了三倍。很多客户在对比完性能、价格,再加上联邦补贴后,Sealion 7几乎成了‘神器’。”

而在珀斯以东的一个小城,乡镇家装承包商Mark则表示,

“我更关心皮卡和SUV的插混。可惜FBT一取消,我们就得重新算成本,很多项目都暂停下来了。”

悉尼西区的一个家庭用户则在Facebook群组吐槽,

“想买个插混,没想到手一抖,税务一块就多花了七千块,直接转向纯电了。没办法,充电桩比我家后院的烤肉架还靠谱。”

图源:WhichCar

这些地方声音映射出两方面现象:

一是政策调整对购买决策的直接影响;二是充电基础设施在城市与乡镇的差异。

无论是海滨大道上的超充站,还是农场外的第三方快充网络,对电动车渗透率都有深远影响。

目前,政府主导的充电桩建设计划仍在推进,但在区域偏远地区,配套还需加速。

图源:Electrly

谁是车市的未来

电动版图的下一场战役

谁能笑到最后,仍是悬念

眼下,特斯拉新版Model Y预计在5月下旬抵达澳洲,能否凭借更高续航和更激进的定价策略重回冠军宝座,值得期待。

与此同时,BYD也不会坐以待毙,Sealion 7国六版、新增Color Selection和更多4S店下月就将上线。

从销量结构看,品牌格局已由“特斯拉+几家合资”变成“多元并存”的混合体。

图源:CarsGuide

未来几个月,无论是新车型发布、价格战,还是配套补贴政策,都会进一步影响消费者心智。

或许在年中销售高峰到来之际,我们将看到更加刺激的折扣,更具颠覆性的技术亮相。

对于普通澳洲家庭而言,最关心的仍是实用性和经济性:想省心,就选混动;想追新潮,就选纯电;担心税务,就躲开插混。

可不管哪条路,接下来的几个月都注定热闹非凡。

电动版图的下一站,究竟是特斯拉的新王朝,还是中资品牌的全面爆发?让我们继续拭目以待。