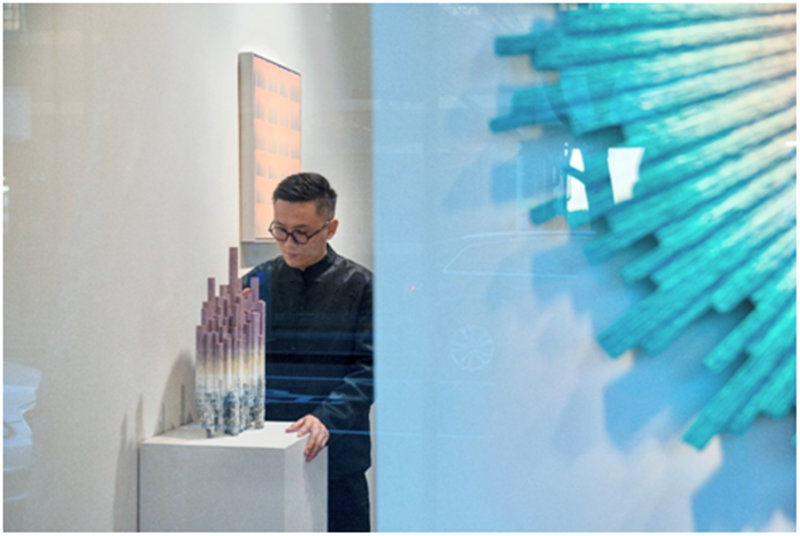

由悉尼朱雀艺术(Vermilion Art)呈现的中国当代艺术家彭勇与王小双的双人展 Co-Living:光构之隙(Co-Living: In the Crevices of Light),在7月2日顺利闭幕。正如策展人朱雀艺术总监艾琳(Aileen Moka)在策展引言中提到的:“在光与影的缝隙中,在秩序与混沌之间,我们栖居于同一片星空之下,彼此靠近,又始终保留缝隙。” 两位风格迥异却同样具有鲜明艺术语言的艺术家通过作品在展览中展开一场深刻的创作对话,为人与城市、人与人的关系提供了更多的可能,用一种既非和谐也非冲突的状态,牵引、回响、相互构筑之中,找到彼此存在的理由。

展览期间,朱雀艺术邀请到了90后中国当代艺术家王小双与新南威尔士大学(UNSW)土木工程专业学生徐煜洋进行一场跨学科对话

《Z世代城市回复与转发》(CTRL+Z Forum Fw: Re: City)。他们围绕“共居”展开思辨:在飞速城市化的浪潮中,个体与空间、情感与结构之间,是否能重新建立起联结?并将借由艺术、建筑与设计的交织视角,探索如何在抽象与现实之间寻求治愈和自我重新发现的方法, 即重塑的力量。

艺术对话观众问答节选:

问:创作契机是什么?在什么样的情况下产生了灵感?

艺术家王小双答:创作契机不是灵感降临,而是对现实的持续过敏反应留下的精神印记。当现实让你觉得“哪里不对”时,那个“不对”就是灵感。

问:When you started Art,which artist(s) were you most inspired by?(对您艺术创作最有启发的 艺术家是谁?)

艺术家王小双答:我的创作中更多启发来着探索物质性、秩序性、精神性的艺术家,比如安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)、马克·罗斯科(Mark Rothko)和贝歇夫妇(Bernd & Hilla Becher)。所有启发都指向一点:艺术必须让可见的世界变得陌生,直到我们认出其中隐藏的伤口与光芒。

问:我们这次提到的co-living虽然作品描绘的是城市 ,但是是不是讨论的其实是人作为一个支点与这个社会空间共生呢?

艺术家王小双答:我的作品描绘的不仅是密集的城市建筑,而是通过压抑灰暗的场景表达当下人在城市中情绪感受,作品中的城市呈现出密集、混杂或破碎的特质,暗示了当代社会的城市状态。展览主题co-living本质上探讨的是人作为社会的主体,如何在高密集、流动且异质的城市环境中,与社会空间形成一种互动、互构的共生关系。这种关系超越了物理空间的层面,指向了人类如何在现代社会中重新定义归属感、社区性和个体身份。城市不仅是容器,更是由无数个体日常实践编织的“活的社会网络”。而co-living则是这个网络中一次自觉的共生尝试——人既是网络的节点,也是重塑它的力量。

问:您的作品中整齐发散的光束,或是有致排列的建筑,这种‘规则感’或‘束缚感’是您最想表达的城市印象吗?

艺术家王小双:重复的窗格、标准化楼寓、机械的光束,让观者被画面的秩序震撼,感受城市作为“巨机器”的冷漠,用宗教绘画般的构图表现楼群,让资本大厦成为当代教堂。在描绘现代城市的秩序崇拜和理性制度,同时包含一种诡异的崇高,人类用钢筋水泥对抗自然熵增的野心,本身便是一种悲壮的浪漫。当画面中所有元素被强制对齐时最终个性的消融,那些光束与建筑既是赞歌也是悼词。但束缚中总藏有裂隙,或许城市从未真正被规训,它只是在等待一场温柔的崩塌。

问:您的作品会想引起一些社会性的反思,或者是想表达某一种方式/立场吗? 是不是也隐含着一种对未来城市空间发展的设想或者期许?

艺术家王小双:作品中如蜂巢般的重复建筑、渺小如黑影的人群,某种程度是对城市生存环境的批判,同时隐含着对未来的警示与重构渴望。但是暗黑城市并非单纯的绝望展示,它是一面刻意被擦亮的镜子,画面中一道微光,正是为了寻找光源,这或许是新城市的起点。

问:希望观者以什么样的心情或视角去看去感受这次的作品?背后是否有任何文学/哲学上或 社会性的思考呢?

艺术家王小双:建筑如何分割天空,光束如何转化能量。密集建筑、冰冷的光束给人一种视觉上的压迫感,使观者本能地感到“被吞噬”。细看时引导他们发现画面中的肌理裂痕 ,让观者从“被动接受压迫”转向“主动寻找裂隙”,完成一次视觉到精神的升华。

作品中那些既真实又虚幻的空间正是福柯所说的“异托邦”——它们是被主流秩序排异,却又无法消灭的“他者空间”。我不希望观者仅仅欣赏这些作品,而是被作品刺痛后,开始质疑自己与城市的关系。

问:您的作品想表达什么样的文化价值观?

艺术家王小双:密集建筑与精神之光的并置,正是我对当代最深刻的价值观叩问。这两组看似矛盾的系列共同构建了一种充满张力的文化宣言。并非单纯批判,而是承认人类注定要以高密度共生,在钢筋与自然的夹缝中修行,但关键在于以何种规则共存。

问:您觉得艺术与商业如何更好的衔接

艺术家王小双:艺术需要保持独立性与思想性,艺术家保持核心创作自由,开放与商业对话,探索新媒介与受众。商业成为艺术传播的放大器,而非“驯化者”。最终让艺术影响更多人,同时赋予商业更有灵魂。

提及两位艺术家的学术累积与商业互动,90后艺术家王小双成为朱雀艺术合作最年轻的中国艺术家之一。他以独特的艺术风格在国际舞台上崭露头角,作品已被 Louis Vuitton、Tiffany & Co. 等重要机构与品牌收藏。 艺术家彭勇,现为天津美术学院版画系青年副教授。曾于2017年入围 Sovereign 亚洲艺术大奖,2018年成为 TWT 创意区首位国际驻留艺术家,2023年荣获拥有60年历史的约翰·莫尔绘画奖。其作品被爱马仕家族基金会、宝诗龙、等重要机构和品牌永久收藏。

正如澳洲资深商业物业专家克里斯·马克斯(Chris Marks)所说,他能看到两位艺术家正与悉尼的城市肌理和商业空间建立起更深层次的联系。他认为艺术能够提升空间的独特气质,为曾经冰冷的城市景观注入温度与人性。艺术家的参与将这些地产转化为承载城市故事、文化记忆与公共生活的载体,为悉尼带来更具创意与活力的城市体验。

作为多项品牌战略顾问,同时也是一位资深腕表、艺术品收藏家魏维坚(Ken Wei),他认为王小双的作品让他想起那些精美的“放射纹(日辉纹)”表盘,每天都在激励他“看见光”,提醒他珍惜生命中宝贵的时刻、所领悟的经验,以及持续不断的成长过程。Ken 不禁思考:如果将王小双的艺术作品置于他最钟爱的腕表表盘之上,是否能成为每日灵感的来源?那不仅仅是一段计时的体验,更是在腕间珍惜人生旅途中那些塑造自我的时刻与领悟,这些创意给艺术品融入生活提供了更多想象和可能性。

艺术家王小双对光的独特捕捉方式,将成为一种日常的提醒与契机,引导我们不断成长与重塑自我。艺术家走出抑郁与焦虑的那一束光,带来了深刻的省思:它不仅是个人疗愈的见证,更是一种给予他人力量,特别是给与年轻人建立链接的力量、重塑的力量。

本文由客户/合作伙伴提供,不代表微悉尼立场。