在新能源车的江湖里,谁能想到,做吸尘器起家的“追觅”竟然也杀进来了?

这个消息一出来,网上的调侃声和质疑声就没停过:从扫地机器人到造车,这跨度是不是有点大?

可要真说清楚,你会发现这背后不仅仅是“跨界玩票”,而是一场关于产业链、资本、技术野心的大戏。

有人说,这就像一场“家电厂商的终极进化”,有人则怀疑这是“消费电子的最后挣扎”。

无论你持什么态度,追觅造车都足够新鲜、足够戏剧化,值得好好扒一扒。

接下来,我们就从头到尾,给你说说这场剧情是如何展开的。

图源:CarsGuide

追觅的两条路

超跑对标布加迪

SUV瞄准劳斯莱斯

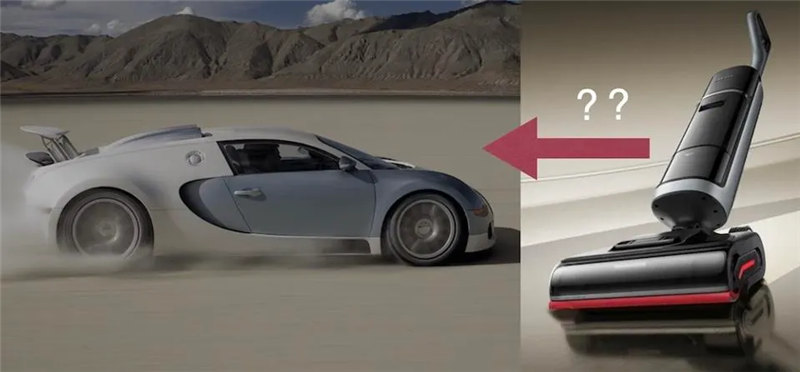

追觅(Dreame)这家以扫地机器人、泳池机器人和割草机闻名的中国消费科技公司,最近把“造豪车”的喊话推到了舆论的最前沿。

从AI渲染图到实体样车、从两条品牌线到海外建厂计划,追觅的动作高调、节奏快,既像一场大胆的商业试验,也像一出带着戏剧性的商业秀。

先看目标和产品定位:追觅把汽车业务分为两个主线——

Dreame Automotive 和 Starry Sky Automotive。

图源:CarsGuide

Dreame Automotive 瞄准顶级超跑,官方和创始人在社交媒体透露的参数极为醒目:

0–100km/h 小于 1.8 秒、风阻系数 0.185,并计划在CES 2026 展示代号“Dreame-Bugatti”的四门超跑原型;

而 Starry Sky Automotive 主攻超豪华SUV,定位直指劳斯莱斯、宾利。

其宣称配备四独立电机、后开合的对开式大门、后排豪华仰躺座椅(可达 1.2 米腿部空间、最大 145° 倾斜)以及 100kWh 的自研“Cell-to-Pack”电池系统,还有毫米波雷达、激光雷达与多目摄像头组成的主动安全与自适应悬架方案。

图源:CarsGuide

这些信息本身具有强烈的象征意味:一个做家电起家的公司,竟然把目标定在布加迪和劳斯莱斯这样的“顶奢等级”。

这不仅是产品定位的跨越,也是品牌定位的一次勇敢(甚至冒险)的尝试。

追觅显然不想做“先从低端跑量起家再往上走”的传统路线,而选择从高端入手,试图以高溢价掩盖规模不足的劣势。

图源:CarsGuide

进度与资源

柏林工厂、融资与招聘的高频信号

节奏是追觅故事里最让人瞠目的一点。

公司在官宣后迅速发布渲染图与预热视频,随后宣布完成首轮融资(媒体报道指出这是新造车企业中融资最快的案例之一),并传出在德国柏林选址建厂的计划——

据称面积比特斯拉柏林工厂大约 1.2 倍,目的在于借助当地成熟供应链与研发资源来缩短周期、降低物流成本。

同时,公司也在为制造、销售、监管合规、工程等岗位大范围招聘。

图源:CarsGuide

从时间表来看,追觅从正式官宣到计划在两年内推出首款量产车型、以及在 CES 2026 展示超跑原型,都是极为激进的目标。

历史上许多跨界企业选择稳扎稳打,但追觅的做法更像是把“速度”当成竞争策略:以快攻获得媒体与资本的关注,再以持续曝光换取市场话语权。

问题是,速度能否掩盖技术与品牌上的短板?能否真正把原型在两年内推向合格、稳定的量产?

这些目前都还没有确切的答案,但依旧可以看出一些端倪。

图源:CarsGuide

技术迁移还是技术鸿沟

从吸尘马达到车规电驱的难题

追觅强调其在高速数字马达、AI 算法、传感器与控制系统上的技术积累,创始人也公开表示在人工智能时代,扫地机与汽车的共性可能比想象的更多。

的确,电驱系统、感知算法、智能座舱等模块存在一定的共通点:

马达、传感器、嵌入式控制、AI 推理能力,这些都是追觅在家电业务中积累的技术资本。

图源:CarsGuide

但有一个简单的现实需要正视:消费级家电与车规级产品之间存在巨大的标准差与可靠性鸿沟。

扫地机器人常在相对温和的室内环境工作,而汽车必须在极端温度、长期震动、碰撞和法规合规性等条件下长期稳定运行。

此外,自动驾驶与主动安全的容错率要求远高于家电场景,那些在室内可能“容错”的算法,到了公路上可能就是灾难隐患。

图源:CarSales

戴森造车的案例就曾经给出警示:即便在马达、电池与气动等基础技术上有积累,成本与商业可行性依然是压在项目头上的石头。

最终戴森在 2019 年选择终止造车项目,理由之一就是“不具备商业可行性”。

追觅宣称的 100kWh 自研电池、四电机布局以及多雷达/激光雷达感知堆栈。

这听起来像是把“技术参数”列成了一张漂亮的清单,但把这些清单变成车规级、可量产、符合海外法规的系统,仍然是一个需要时间、经验与大量资金来验证的过程。

图源:CarSales

品牌与资金的双重考验

豪华车不是只靠参数拼出来的

制造一台车,技术只是条件之一;而造出并出售一台豪车,品牌与故事或许更加重要。

超豪华车市场的门槛不是性能数据,而是文化与传承,劳斯莱斯、宾利靠的都是历史、手工、身份与传承价值。

追觅作为一个新面孔,即便产品参数能贴近目标车型的部分指标,要真正打动顶级富豪用户,难度非常大。

那些买豪车的客户往往在买“身份”和“传承”,不是单纯买速度或腿部空间数字。

图源:Car News China

再看资金问题:造车是一个“长期且烧钱”的事业。

行业内流传的经验数字很直白——没有数百亿的资金做后盾,很难支撑从研发到生产再到交付和服务的完整闭环。

对比几家知名案例——雷军、小米在造车上投入了巨额资金;蔚来、理想等企业也在长期融资与扩产中消耗大量现金。

虽然,追觅的财报显示,公司近期收入增长迅速(2025 年上半年收入已超 150 亿元,并且有成立产投基金等举措),但与真正的整车企业长期烧钱需求相比,这仍是一场资金消耗战。

即便首轮融资迅速完成,后续能否以合理成本持续获得足够的资本支持,仍不明朗。

此外,追觅还面临品牌信任与监管合规的双重压力:海外建厂与当地法规、供应链整合、售后服务体系、零部件认证、碰撞与安全测试等,都不是短时间内能轻松克服的问题。

图源:Forbes News

野心与风险

从“人、车、家、宇宙”到现实的天平

追觅的野心或许并不仅止于家电与汽车。

公司内部不断强调的“人、车、家、宇宙”战略,听起来既宏大又有点科幻:

从高端手机到智能天文望远镜,甚至提到小行星采矿的长期愿景。

这种宏愿有激励作用,但同时也放大了资源分散的风险。

历史上不乏用故事吸引资本与舆论的案例,但把故事变成持续盈利的现实远比讲故事难得多。

图源:CarSales

总得来看,追觅造车或许是一个充满戏剧性的商业实验:

它有快速融资、明确的高端定位、海外建厂与实验样车的高频曝光,也具备把家电技术迁移到汽车领域的某些起点优势。

但这条路充满了需要检验的环节——车规级的技术可靠性、豪华车用户对品牌与传承的偏好、超长周期的资金支持,以及复杂的合规与制造挑战。

也许,追觅正在用极端的速度和极具想象力的产品设想,去赌一个看似光鲜但极其艰难的未来。能否成为下一个改变行业的异类,还是以“造车热潮”中的一笔浓墨重彩的注脚收场,时间会给出答案。

但在那之前,也该多留一份对技术鸿沟与资本游戏规则的理性判断。

文章主要来源:Cars Guide、Car News China、Drive、Car Sales