近日,《澳洲金融评论报》发布了一份由Centre for International Economics(国际经济中心,简称CIE)撰写的报告,给本就不平静的澳洲汽车市场投下了一颗“重磅炸弹”:

到2035年,中国品牌有望占据澳洲新车销量的43%,近乎半壁江山。

要知道,目前中国品牌在当地的市占率还停留在17%——不过这17%可绝不是小打小闹,而是一个信号,告诉我们一场深刻变革已经拉开帷幕。

图源:AFR

市场现状

17%到底意味着什么?

中国品牌在澳洲的新生与崛起

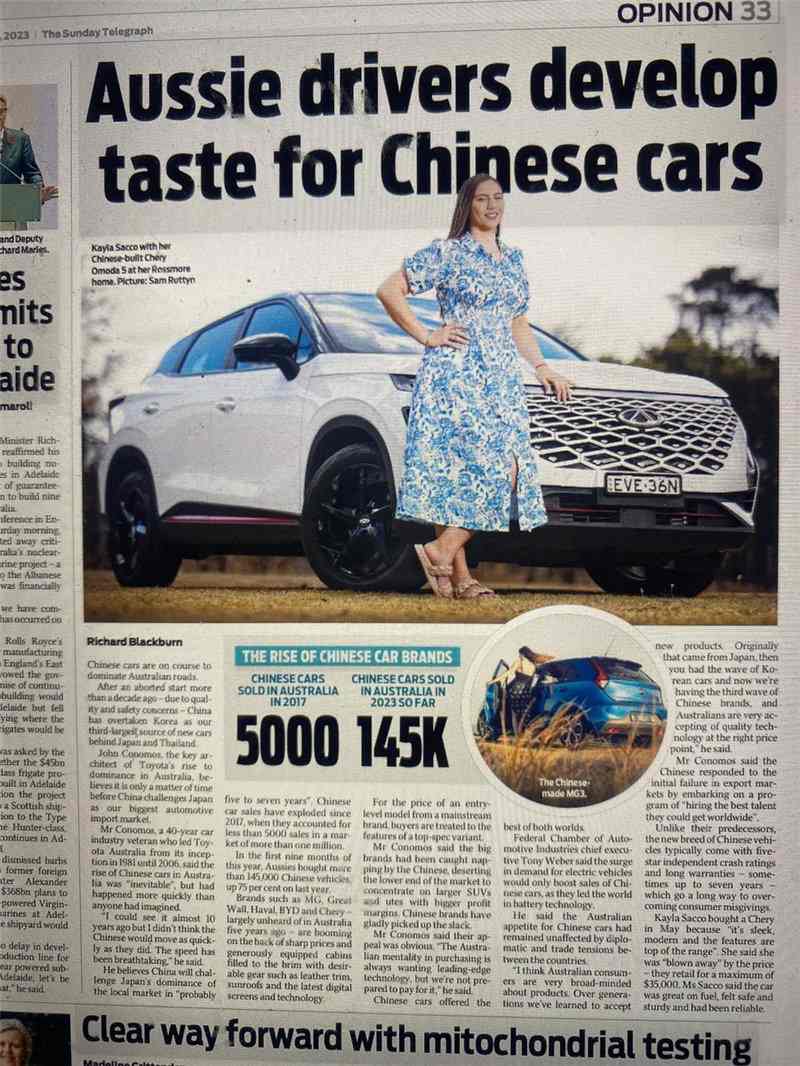

当我们把镜头对准今天的澳洲街头,会发现越来越多的中国品牌汽车迎面驶来:无论是在市中心的拥堵路段,还是在乡间公路的悠长视野,都能偶尔捕捉到BYD、Geely、Chery等名字。

17%,乍一看似乎仅是零头,但放眼向来由日、美、韩“三强”瓜分市场的澳洲,这已经足够惊艳。

过去十年,中国车企完成了一场从“门外汉”到“市场玩家”的华丽进化。

若说技术还是那把“加速器”,那政策与成本优势则是底盘与燃油,三者合力推动了中国品牌在当地的迅速扎根。

眼下,这匹“黑马”已然启动,接下来就是看各路玩家如何竞速、经销商如何布局、消费者又将如何选择。

图源:The Guardian

中国电车

加速器还是催化剂?

——新能源背后的“先手优势”

若非新能源铺路,中国品牌恐怕还在“门外徘徊”。回顾这波浪潮,电动车(EV)无疑是最强助推器。

中国政府在2009年至2023年间,向新能源汽车领域投下超过3500亿澳元的“巨额炸弹”(相当于人民币1.8万亿元),就好比加了一道“厚底”,让电池、驱动与整车制造的全产业链在本土迅速壮大。

图源:RACQ

与此同时,这些车企在技术迭代上的动作非常迅速:续航里程不断被刷新,智能网联、自动驾驶辅助一项项装上“新碟”,甚至车内的影音娱乐也越来越“聪明”。

当消费者看到一辆中国品牌的最新款SUV或轿跑不仅价格亲民,还拥有与国际大厂不相上下的配置时,往往会忍不住多瞄几眼。

就像是你看到一场性价比大甩卖——谁能不心动?

图源:CarsGuide

成本与政策

支撑快速扩张的双翼

进口关税取消后的红利期

技术之外,成本优势与政策红利同样功不可没。

早在2010年,澳洲便率先取消了汽车进口关税。

这对于以往主要靠价格战立足的中国车企来说,简直是量身定做的“绿色通道”。

加之本土化生产与全球化供应链的结合,让整车和零部件的落地成本一再降低。

图源:Drive

更别提那3500亿澳元的政府补贴——这可不仅仅是“嘴上说说”,是真金白银地砸在新能源研发、生产与配套设施建设上。

结果是:中国汽车品牌用最少的投入,换回了最大的产出。

试想一下,当一个本来还在“练手”阶段的品牌,拿到海量资源支持后,转眼就闯入成熟市场,那冲击力可想而知。

图源:News

历史镜鉴

从日本“接力赛”到中国“接管权”

市场更迭的六个关键节点

如果把澳洲汽车市场当成一场马拉松,过去二十多年里已经出现了几次惊心动魄的“交接棒”瞬间。

最早的主角,是Holden和Ford。那时候,本土品牌才是大戏的票房担当;

随后,日本车企一跃而起,丰田、本田、日产等同时发力,将份额稳稳握在手里,一度占据了接近三成市场。

紧接着,韩国现代、起亚以质价比双优势杀入赛道,强势抢夺了不少既有阵地。

图源:Reuters

眼下,中国车企则以“更快、更好、更便宜”的姿态强势接棒,而且势头之猛、速度之快,前所未见。

回顾这场“接力赛”演变,不仅是几家车厂的胜负交替,更是技术革新、政府政策、消费者观念多重力量的叠加结果。

曾经的“便宜没好货”刻板印象,已被“高配、大空间、智能化”新标签所取代。

图源:SMH

要说最能代表这波浪潮的,中国品牌当属BYD。

根据MA Moelis的统计,仅今年6月,BYD在澳洲市场的电动车销量就同比增长了368%,一举超越Tesla,成为当地最畅销的电动车品牌。

这种业绩,不只是刷数据那么简单,更是对其产品力、渠道、品牌认同感一次集中检阅。

图源:WhichCar

除了BYD,Geely和Chery也是不容小觑的实力派。

Geely的全球化布局野心已久,从欧洲到东南亚都有其身影;

而Chery则专注于SUV和轿车双线并进,凭借精准的市场定位和丰富的车型配置,成功吸引了对性价比敏感的消费者。

可以说,这两家企业就像“老将出马”,各自凭借擅长的战术,在澳洲赛道上抢得一席之地。

图源:Drive

新晋选手XPeng同样备受瞩目,其主打的G6 SUV以长续航和运动化调校为卖点,被不少人戏称为“Tesla Model Y的硬刚者”。

住在阳光海岸的项目经理Mitchell Hough就是这样一名“先行者”。

他说,买XPeng更多是“赌一把”:价格足够美丽,续航足够靠谱,就算偶尔要多等几周才能保养,也愿意等。

患者的心态和对性价比的追求,让他对中国车企的品质信心倍增。

此外,由电池巨头宁德时代(CATL)部分持股的Avatr,和擅长商用车的Foton(北汽福田),也正蓄势待发。

在高端电动SUV和轻型卡车领域,这两家“黑马”或将在未来为中国品牌阵营再添重磅选手。

图源:Drive

经销商视角

机遇眼前,挑战亦步亦趋

James Voortman的“警钟长鸣”

“我们见证过日本、韩国车企的崛起,这次中国品牌的不同之处在于,推新车型的速度和市场扩张的规模,简直达到前所未有的水平。” https://www.afr.com/companies/transport/chinese-car-brands-all-the-rage-and-on-track-to-dominate-by-2035-20250721-p5mggb

澳洲汽车经销商协会(AADA)CEO James Voortman不无感慨地说。

对经销商而言,这既是大好机遇,也是隐忧重重的试金石。

图源:RACQ

一方面,如今已有超过23个中国品牌在当地销售,另有至少5家已官宣或预备登陆。

这意味着琳琅满目的选择和更高的利润空间:许多新兴品牌提供的返点、补贴和市场支持,远胜一些传统大厂。

但另一方面,风险也同样俱来:一旦品牌因经营不善或政策调整而匆忙撤离,除了库存贬值的损失,消费者维权难、召回责任无人承担的问题,也会让经销商陷入被动。

想想当年Holden突然宣布大规模退出,一大批车主和加盟商还来不及反应,就被留在维修与售后荒漠中。

Voortman由此警示道:一味追求销量数字,而不关注售后网络与零部件体系的建设,是对市场和消费者的不负责任。

图源:X

澳洲汽车售后市场协会(AAAM)CEO Stuart Charity对此同样忧心忡忡。

他直言:

“短期冲销量容易,长期做服务难度才是真考验。零配件跟不上、保养要排长队,这种‘噩梦’会让消费者打退堂鼓。” https://www.afr.com/companies/transport/chinese-car-brands-all-the-rage-and-on-track-to-dominate-by-2035-20250721-p5mggb

在他看来,车企的市场计划不仅要有“进攻”策略,也得配备周密的“防守”举措。

比如跨国物流的效率、关税政策的波动、仓储网络的布局,以及维修工时的安排和技术培训,都需要在量产前就想得清清楚楚。

否则,当你还在吹嘘“一辆车只要几分钟就能换好电池”时,现实可能是“保养预约要等两周”,这中间的落差足以摧毁任何一段“美好体验”。

图源:CarSales

全球博弈

关税壁垒下的“差异化战场”

欧美高墙与澳洲绿灯

随着中国车企剑指海外市场,美国和欧盟对中国进口汽车纷纷加征高额关税,理由离不开“倾销”与“补贴过度”。

不巧的是,这些做法又给了澳洲一个“对比样板”:当其他市场门槛一重再重时,澳洲自2010年取消进口关税的政策红利则显得格外诱人。

在“无关税+新能源友好”的双重优势加持下,中国品牌得以以更低的入场成本和更丰富的车型阵容,投身南半球这块潜力巨大的市场。

澳洲的人均购买力也比很多国家高出一截,加之当地消费者对新技术的接受度逐年攀升,一切看似天时、地利、人和。

不过,走向成熟并非坦途。合规认证、技术标准、品牌认同度……这些“硬指标”都是中国车企在海外市场必须跨越的门槛。

毕竟,澳洲虽热情好客,但对产品质量和安全标准的要求可一点都不含糊。

图源:Sky News

“买车前,我做了比婚前还多的调研:续航、保养、保险、配件……全都一一跑了个遍。” https://www.afr.com/companies/transport/chinese-car-brands-all-the-rage-and-on-track-to-dominate-by-2035-20250721-p5mggb

阳光海岸项目经理Mitchell Hough不无调侃地说,自己就像是把选车当成了一场“人生大课题”。

在他看来,中国品牌的优势显而易见:价格亲民、配置实在;但也有“偶尔要排队”等待保养的烦心事。

于是,他选择“先试后买”:先入手一辆低配版G6,把日常通勤、周末自驾都跑一遍;如果使用体验没问题,再考虑升级到更高配版本。

这套“试水派”策略背后,是一种理性和热情并存的消费心态。他既愿意为更高的性价比买单,也会对贴心的售后服务给予额外的“友好分”。

而当他朋友们看到他为XPeng排长队保养,也纷纷打趣道:“你这是给中国车做公益?”话里带刺,却也掩不住对新品牌的好奇与关注。

图源:CarsGuide

经销商与消费者

双向奔赴,搭建双赢舞台

迎接中国品牌时代的准备活儿

眼下,市场格局快速重塑,经销商与消费者都需要做好“功课”才能不被时代洪流裹挟。

对于经销商来说,首要是优化成本结构与布局多元化的品牌组合。

这不仅是为了在竞争中抢占先机,更要在风口浪尖上活得更稳;同时,要在全国范围内加强售后网络建设、培训技术人才,并对潜在的市场波动提前制定应急预案,从而将“风险”管控在萌芽状态。

图源:WhichCar

消费者则要学会以长期视角看待购车决策:不仅要关注初始购车成本,还要把质保政策、零配件供应能力、维修效率等后续服务一并纳入考量。

如今,各大品牌的车型宣传无不冠以“智能”、“高配”、“网联”等噱头,唯有亲身试驾与多方对比,才能真切感受到哪款车最适合自己的生活方式。

图源:Chasing Cars

相信中国汽车澳洲份额在不久后,将从17%一路走到43%,从“无名小卒”到“市场半壁江山”,这并非偶然,而是一次技术、政策、需求与勇气的多重试炼。

未来十年,对于中国车企来说,是产品力与服务力同台竞技;对于经销商来说,是灵活应变与风险管控并重;对于消费者,更是理性选择与享受红利并存。

或许就在不久的未来,当你再在街头擦肩而过一辆BYD Atto 3、XPeng G6或Chery Tiggo 8时,会心一笑:时代真的变了,而我们每个人,都是这场“汽车革命”的见证者与参与者。

BYD(比亚迪):Fred Lee

Chery(奇瑞):Lawrence Liu