以下内容转载自「CarExpert」

撰稿人:Andrew Maclean

我们与MG澳大利亚CEO面对面,探讨这个汽车品牌迄今为止的成功经验及其在澳洲的未来发展.

MG在澳大利亚引领了一波新兴汽车品牌的浪潮。

自2017年重新进入澳洲市场以来,该中国品牌已建立起坚实基础,凭借其以高性价比的城市通勤车、家庭用车和价格亲民的电动车系列,稳居澳洲月度销量榜前十的常客。

然而,这一路的成功并非一帆风顺,MG也面临着不少挑战与不断涌现的新竞争对手。但MG Motor Australia首席执行官Peter Ciao始终坚定不移地推进品牌战略,在位于悉尼北部的总部办公室,他始终保持清晰的方向与远见。

今年,他将目光投向更长远的未来,计划通过推出多款新车型,包括品牌首款双排皮卡以及全新纯电豪华子品牌,进一步拓展MG在澳大利亚市场的版图,迈入全新的细分领域。

我们在曹总的办公室进行了这次独家深度专访,回顾MG在澳洲的发展之路,并探讨他未来的计划。

自2017年重返澳洲市场以来,MG在八年内成功打下坚实基础。您从这段历程中学到了什么?

事实上,我们最早是先在澳大利亚而非在欧洲启动MG品牌。我们的策略是以MG全球国际业务的整车厂商(OEM)进口商身份全面进入市场。

在南美和中东地区,我们采取的是分销商模式。但我认为,澳大利亚更适合采用OEM模式。分销商模式的确可以带来更快的回报、更低的风险和更小的投资,但其整体回报是有限的。

相比之下,OEM模式则要求我们全力以赴,自行运作,但同时也为我们描绘更宏大的未来蓝图提供了机会。

我决定来澳洲时,我的上司说:“好吧,你去吧。”我虽然无法预知我们是否能立即取得成功。不过我告诉他们,我有一套逻辑清晰的商业计划。

我们的逻辑是什么?MG是一个诞生于英国、享有盛誉的优秀品牌。这对我们而言是极大的帮助。因为当人们看到MG时,会觉得这是一个熟悉的品牌,而不是一个陌生的新品牌,因此他们更愿意去考虑购买。

但关键问题在于:消费者到底能获得什么样的好处?我刚到澳洲时,市场形势非常严峻,MG作为一个中国品牌,这本身就是一道障碍。当时其他中国品牌的销量大幅下滑,并陆续退出了澳大利亚市场。

我花了很多时间向客户和经销商解释MG的不同之处,包括我们的制造工艺、质量控制流程,以及我们上汽与大众汽车和通用汽车的合资背景。

我们从与这些全球车企的合作中,积累了数十年的经验,并将其带入上汽集团。在这一基础上,我们打造出了澳大利亚消费者可以信赖的产品。也正是这种成功,给了我们进军欧洲市场的信心。

作为中国品牌在澳洲上市,消费者品牌认知方面遇到了哪些挑战?这是一种阻碍,还是一种优势?

确实面临了很多挑战,例如社交媒体上常会看到类似“不要相信中国制造”的评论。但这是一个自由市场,你无法左右人们的想法,也无法控制他们如何与你沟通。

正因如此,我一直专注于商业逻辑。我的职责就是把工作做到专业,其他的交给时间来证明。

所以我们始终聚焦于产品质量、产品性能、产品优势和其他品牌无法提供的价值。

我把大部分时间都投入在这些原则上。如果产品出现任何问题,我会向上海总部的管理层提出建议,推动解决。我处理问题的速度非常快,而这正是我们赢得客户信任的方式。

就您个人而言,作为MG在澳大利亚的负责人,面对并克服已经发生以及即将到来的挑战,最让您感到兴奋的是什么?

我认为,变化对整个市场而言是件好事。我希望更多人意识到,没必要一遍遍重复昨天的选择,因为今天我们有了太多全新的选项。

如果你观察中国汽车工业,会发现它已经完全不同,涌现出大量全新设计、新功能和新技术。

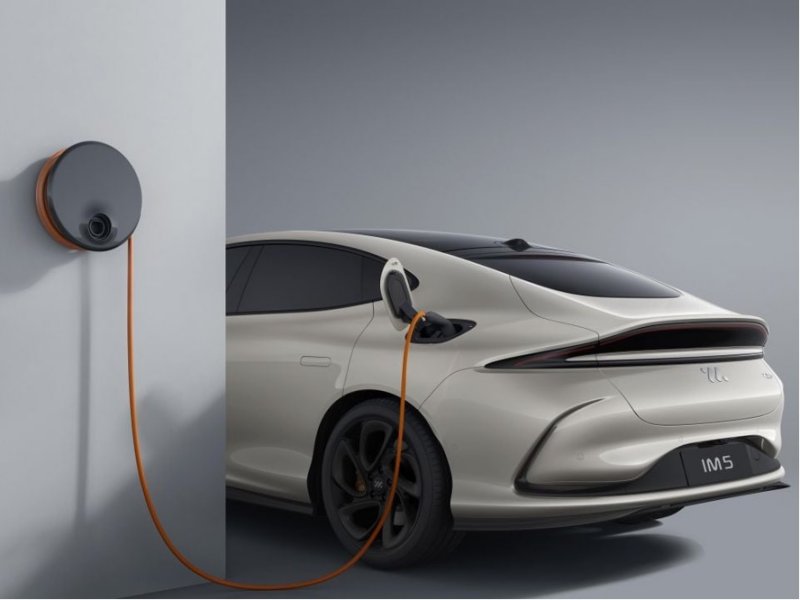

例如,每个人心中都有一台梦想之车。MG Motor 推出的 IM,正是这样一款能让梦想照进现实的车型。过去,那些拥有顶级豪华质感、先进科技和强劲性能的座驾往往价格高不可攀。而 IM 融合了豪华材质、AI 科技与高性能驾驶体验,却以更加亲民的价格呈现,真正做到了让理想触手可及。

这正是我一直在做的事情——将原本遥远的梦想,通过创新与价值带入现实生活中。当你驾驶这台车时,你会感受到一种“梦想成真”的满足感。

您如何在零售层面定义MG Motor推出的IM品牌?

首先,IM是一个独立品牌,但我们已经授权所有现有的MG经销商经营IM品牌。这是我们迈出的第一步,现已完成。

不过,我们也百分之百会考虑未来设立独立展厅。目前一切仍在评估当中,但我们也必须兼顾经销商的运营成本。

这是否也包括客户体验项目和售后支持?

是的。初期阶段,IM将与MG共用售后维修设施。但随着销量的增长,我们也将相应拓展售后体验。

我们起步时,MG的在道路保有量非常小。而如今,澳大利亚已有超过25万辆MG汽车在道路上行驶。这也增强了我们的经销商投资更好设施的信心。

同时,我也非常重视客户关系管理系统(CRM)的建设,希望为每一位MG客户提供有力支持。

您个人在澳大利亚已经生活了八年。对于中国,您最怀念什么?又最喜欢澳洲的什么?

我最怀念中国的,第一是食物,第二是朋友。悉尼的唐人街非常棒,有很多不错的中餐馆,但中国的食物真的非常精彩。

至于澳大利亚,我很喜欢这里的生活方式,也非常喜欢澳洲的葡萄酒。澳大利亚的生活方式非常友好、非常舒适,我非常喜欢。

如今MG已在澳洲站稳脚跟,面对其他新兴品牌带来的挑战,这对您接下来的战略有何影响?

在MG进入之前,澳大利亚的汽车行业就像一潭静水,长期保持平静。当我第一次来到这里时,我对团队说:“这个市场上有些车并不够好,这样的车不应该在市场上出售。MG将提供同样的产品,但价格更实惠、质量更优。”MG就像是投进这片湖水的第一块石子,激起了涟漪。

现在,越来越多的石子被投进湖中,漩涡也随之变大。我认为整个行业将迎来变革。一切的核心都是:对消费者有什么好处?而这比表面现象更深层。建立良好声誉非常关键。

澳大利亚是一个开放自由的市场,如今本地已无整车制造产业,这意味着所有品牌都有进入的机会,是否能够生存下来,取决于它们自己。

这是一个全面的竞争——价格、产品质量、性能、服务、保修、金融方案……各方面都是竞争。这对澳大利亚消费者来说是个好消息。

对于新品牌来说,我想说的是,澳大利亚消费者有着非常独特的需求:他们希望品牌真正理解澳洲本地的消费群体。你不能只是照搬一款中国市场的车型,然后指望它在这里也能奏效。

有些品牌的首发车型我看过,我完全不同意他们的做法。如果他们能真正深入理解澳洲市场,那么我相信会有更多中国品牌取得成功。而这种变化,也会使得其他大型品牌做出真正的改革。

“价格优势”在MG的品牌故事中如今还占多大比重?还是说,品牌已经在澳洲站稳脚跟,可以逐渐淡化这一策略?

我出生在中国西部的一个农村地区,那里经济不富裕,人们注重性价比和实用性,我不会忘记这一点。后来我来到澳大利亚创立这个业务时,我们一开始就定位为价格亲民,能够吸引人的价格是非常重要的起点。

我的商业策略始终是为客户提供极具吸引力的价格。澳大利亚有2700万人口,每个人的预算都不一样。而在MG,我们希望照顾到每一位消费者,同时也向其他整车厂商发起挑战。

对于燃油车(ICE),我会聚焦在二手车市场。在澳大利亚,每年有超过100万人购买二手车,很多人选择二手车,是因为他们信任某个品牌,愿意花原价70%的钱买一辆已经行驶了5万、8万甚至更多公里、只剩下1年保修期的旧车。那你为什么要这么做呢?

MG将提供与二手车价格相当的新车,还配备10年保修。我要让消费者明白,为什么他们不该再选择二手车,而是选择全新的MG3、ZS、HS 和 QS等高性价比车型。

至于混合动力车(Hybrid),我将其与衡量其他燃油车品牌竞争,通过更强的Hybrid+价值提供入门级车型。

对于“超级混动”(Super Hybrid,插电式混合动力车PHEV),与市面上的主流混动车品牌正面竞争。相同的价格,MG的Super Hybrid的优势很明显,我们可以提供更多,因为它比普通混动车优秀得多。

这就是我的策略。我将以燃油车锁定二手车消费者,以混动车挑战主流燃油车品牌,以Super Hybrid对标市面上的主流的混动车品牌。

在我看来,澳大利亚的二手车价格荒谬得高。MG的目标就是要打破这种现状。

那纯电动车的定位又是怎样的?

在我们的战略中,纯电动车分为两种类型。一种是价格亲民的基础款,适合作为家庭的第二台车;另一种是高端款,它是一款人人都梦寐以求的理想座驾。这就是我的计划。

对于普通家庭而言,我的解决方案是车道上同时拥有一台EV(电动车)和一台PHEV(插混车)。纯电动车可以作为城市通勤的第二台车,不需要很大的电池容量,300公里的续航就足够日常代步使用,比如接送孩子、去超市、上下班,每周充一次电就够。

三年前,如果我说这些,可能很多人会反驳我。但现在越来越多的人理解电动车的优势,大家会说:“好吧,我只是用电动车接小孩、购物、上班……这些需求足够了,而且价格还能接受。”

但在澳大利亚这样幅员辽阔的国家,你也要考虑到,有时候你会想开车去猎人谷度周末,或者去布里斯班、黄金海岸旅行……这就需要更长的续航。

这正是Super Hybrid发挥作用的时候。作为日常通勤用车,即使你一周只充一次电,平均每百公里油耗也只有2升左右,电量耗尽时也仅为4.5升,效率非常高。而且你永远不会担心续航问题,驾驶无忧,续航可超过1000公里。

在MG,我们所做的一切,就是为了给澳大利亚消费者带来更多选择。

您曾表示,自己在Super Hybrid超级混动系统的研发过程中发挥了重要作用。这是如何实现的?

澳洲团队与上汽集团(SAIC Motor)保持着密切联系。每次回到上海,我都会收集来自澳大利亚市场的客户反馈,并将这些信息反馈给我的上司以及董事长。同时,我将90%的时间都投入在与工程部门和研发团队的沟通中。

我把我们在澳洲收到的关于混合动力车型的客户反馈与他们分享。在试驾了新一代PHEV之后,我开始思考,如何能进一步改进产品,让它更符合澳大利亚市场的使用场景。也正是在那个时候,Super Hybrid这个想法浮现在我脑海中——这是一个为澳洲市场量身打造的版本。

当我回到澳大利亚后,我把这个概念分享给了高级管理团队,并提出了我们如何可以基于这一平台进行本地化优化的具体设想。团队反应非常积极,大家都非常认可这个想法。

因为每一代PHEV平台本身就是一次革命,而Super Hybrid,则是一款真正为澳大利亚驾驶者量身定制的创新产品。

这是否是您在澳洲市场实践中获得的经验所促成的成果?

是的。我总是从与一线销售人员的对话开始,包括销售经理、总销售经理。我会问他们:每款车型的客户反馈如何?如果客户选择购买,他们看中的是什么?如果没买,他们的顾虑又是什么?

通过这些交流,我了解了很多关于澳大利亚市场的实际需求,也明白了汽车对澳洲消费者来说意味着什么。澳大利亚是一个非常独特的国家,它的生活方式、地理环境、道路条件都与中国截然不同。

直到现在,插电式混合动力车(PHEV)在澳洲并不流行,原因在于产品本身还不够好。性能不够强,用户收益也不够明显。那么问题来了:这样的产品到底有什么意义?它对消费者来说,真正的价值在哪里?

我认为,这个市场需要一个真正面向未来的解决方案。澳大利亚需要一套不同的电动车战略,同时也需要一套适合本地的油电混合动力战略。但这并不意味着澳洲消费者就该被排除在未来科技之外——这正是我的观点。

说到对澳洲市场文化的理解,MG计划在今年晚些时候推出U9,正式进军皮卡市场。这是最初的产品规划之一,还是在探索过程中得出的新判断?

皮卡将成为我们品牌的第六大支柱产品。我对这款车型有一套非常特别的商业方案和规划,它将非常适合澳大利亚的皮卡用户。

从市场占有率的角度来看,澳大利亚对皮卡有着强烈需求。但在决定推进之前,我必须先评估产品周期,并确认各项指标是否能符合我的要求。如果不能达到标准,我就不会推动这个项目。

但在去年,我在上海进行一次特别试驾前,曾要求团队准备几款澳洲主流皮卡品牌作为参考。我试驾了三款车型,其中两款表现不错,但有一款表现非常差。

皮卡市场细分众多,包括纯商用、生活方式、越野以及高性能车型。MG会全面布局,还是锁定特定细分市场?

澳大利亚的皮卡在很多人眼中是工具车,但也有不少人将它作为SUV的生活方式替代品。我会聚焦于后者,因为MG品牌的风格和口碑,始终强调“以人为本”,关注消费者的生活方式。

皮卡用户忠诚度高、情感投入强。从一开始就把这款产品做好有多重要?

目前我还无法透露太多细节,但回到我之前提到的“商业逻辑”——如果一款产品想在市场上带来改变,它必须提供显著优势。如果只是与现有产品大致相同,那很难推动市场发生转变。

这正是我们策略的核心——从价格、产品、技术到性能,全方位为用户提供强有力的价值支撑。在试驾了多款竞争对手的产品后,我可以自信地说,MG的这款产品已经处于领先水平。而关于定价,我们也将坚持MG一贯的品牌理念。

- 本文由客户/合作伙伴提 供,不代表微悉尼立场。