在澳大利亚,开车上路最怕什么?不是袋鼠乱入,也不是限速罚单,而是那种一夜之间冒出来的“坑”。它不响不吭,却能让车主的钱包瞬间见底。

据《Drive》报道,最近,维多利亚州一个不起眼的小镇就上演了这样一幕——一个看似普通的坑洞,在短短一天之内坑惨了二十多辆车。

现场视频让人又无奈又好笑:一条高速公路,一下就变成了修车大会。

更离谱的是,这场“集体爆胎事件”居然没人肯认账。

图源:Drive

事故回放

现场一片乱象

一个坑短时间内连伤数十车

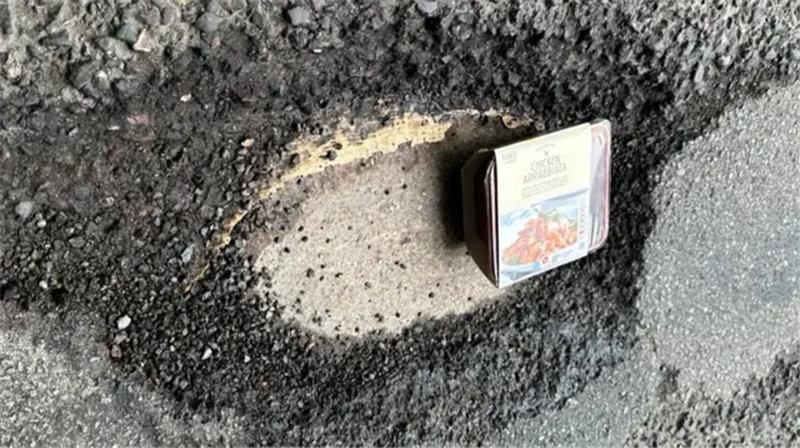

11月上旬的一个下午,维多利亚州南部小镇 Nar Nar Goon 附近的 Princes Freeway 出现了一个“不起眼却致命”的坑洞。

这个坑洞看似普通,威力却不容小觑——在短短几小时内,二十多辆车因撞上同一处坑洞被迫停在应急车道。

现场画面触目惊心:长长的危险警示灯队列闪烁不停,有的车辆轮胎彻底报废,有的底盘严重受损,宛如一场突如其来的“故障车展会”。

图源:Drive

关于受损车辆的具体数量,不同的报道中有差异,但主流报道至少记录到20辆以上,甚至有媒体统计接近28辆。

路边服务站的工作人员表示,整个班次都在目睹受损车辆源源不断地驶入,场面一度混乱不堪。

多位司机将现场视频上传至社交媒体,引发广泛关注,评论区充斥着对道路维护不力的愤怒与无奈。

图源:Drive

路人变英雄

Stuart与那天的暖心瞬间

在混乱与沮丧中,一位名叫Stuart的当地居民挺身而出,成为这场事故中的一抹亮色。

他自发携带工具,帮助困在路边的司机更换轮胎、检查车辆。

据报道,Stuart当天至少协助处理了几十辆车,他的善举在社交媒体上迅速传播,收获无数点赞与感谢。

图源:ABC

然而,这份温暖背后也折射出更深层的问题:当公共服务系统未能及时响应时,民间力量不得不临时补位。

许多网友在赞扬Stuart的同时,也纷纷质疑相关部门为何未能提前巡查、为何未能及时修补坑洞,避免这场事故的发生。

同时,相关视频与贴文由当地媒体记者与当事人上传并传播,成为事件扩散的重要推手。

图源:Drive

责任谁来担?

三方推诿与制度边界的尴尬

事故发生后,公众最关心的问题是:谁该为这个坑洞负责?

在澳大利亚,道路维护责任的划分错综复杂:地方街道由地方议会负责,州级公路(如Princes Freeway)通常由州政府相关部门管理,而部分收费高速公路则由私人运营方(如Transurban) 承担维护义务。

图源:Drive

针对Nar Nar Goon段的坑洞事故,当地卡丁尼亚郡市长Jack Kowarzik在接受采访时明确指出,该路段属于州交通与规划厅管辖,并呼吁民众通过正规渠道报告问题,以便尽快处理。

然而,现实中常出现“州推市、市推州”的责任模糊现象,导致坑洞修复不及时,最终由普通司机承担损失。

图源:Drive

索赔几率低

法律门槛、举证难和冷冰冰的数据

对于受损车主而言,最实际的问题是:能否向政府索赔? 理论上可以,但实际操作难度极大。

根据维州《道路管理法》,车主需提出“事故通知与索赔”,并证明道路管理机构知晓或应当知晓坑洞存在却未及时修复。

此外,索赔金额需达到一定门槛,低于阈值的申请将不予受理,即使高于阈值,赔偿金额也需扣除基础扣除额。

图源:BBC

近年数据显示,此类索赔的成功率极低——在统计周期内,上千宗申请中仅约1%获得赔偿。

除非车主能提供确凿证据且损失金额较大,否则行政索赔流程既耗时又难以见效。

官方建议受损司机尽快联系Transport Victoria提交事故通知,但这并未改变索赔难的本质。

图源:Drive

技术与治理的反思

AI 能否减轻“坑”的痛?

面对频发的坑洞事故,有人将希望寄托于技术解决方案。

例如,大型道路运营公司Transurban已投入智能交通系统、摄像头与AI分析技术,用于实时监测路况、自动识别路面异常并优化维修调度。

行业报道显示,AI结合联网车辆数据能显著提升对路面破损的发现率,从而减少“事后补救”的被动局面。

图源:The Guardian

然而,技术并非万能。AI虽能提升检测效率,却无法替代清晰的责任认定与及时的财政投入。

若缺乏明确的责任主体与充足的预算支持,再先进的技术也难以覆盖每一处道路隐患。

当前更可行的路径是结合严格巡检、明确责任分工与必要技术投入,这三者缺一不可。

图源:BBC

一个坑洞能掀起如此大的风波,不仅因为它损坏了车辆,更因为它暴露了系统的软肋:责任模糊、修复滞后、补偿困难。

澳洲司机早已练就“遇坑绕行”的本能,但公众的忍耐终有限度。

真正安全的道路,不在于路面是否光亮如新,而在于是否有清晰的制度与负责的机制。

希望下一次,当司机再遇坑洞时,不必依靠热心路人救场,而是有一个真正靠谱的系统为他们保驾护航。

文章主要来源:Drive、Car Advice、Herald Sun、ABC