特斯拉终于又一次把“快要来了”挂在嘴边:他们说,Full Self-Driving(全自动驾驶,在澳洲叫 Full Self-Driving Supervised,简称 FSD)“非常快”就可以给澳大利亚用户解锁。

意思就是澳洲特斯拉车主很快就能使用全自动驾驶了!

听到这话大家可能既期待又有点怀疑——毕竟说“很快”的那位主角我们都知道是谁,时间表有时会比预期慢几步,“很快”之前他就说了“很快”了。

而重要的是两点:第一,公司还没给出一个确切的上线日期;第二,“Supervised”三个字并不是摆设——这玩意儿还不能完全放手让机器开,司机必须随时注意路面,准备接管。

换句话说,系统能让你不用一直用力转方向盘,而车内摄像头也会盯着你的目光,确认你不会完全放空;但法律和现实里,控制权和责任还是在人手上的。

图源:Drive

硬件门槛

谁能先用谁得等

首先我们来看看谁能用,老司机们别以为付了钱就能立刻玩全套。

特斯拉要分阶段推送:只有近18–24个月内出厂、装了「Hardware 4(HW4)摄像头」的车能第一批用上自动驾驶。

具体点说,Model 3 从 2023 年末大改款开始有 HW4,Model Y 则从 2024 年 1 月下旬之后的批次才算达标。

老款装的是 Hardware 3(HW3),这些车要不等官方公布把 HW3 升级到 HW4 的改装方案,要不就得继续等着。

图源:Drive

按目前估算,澳洲路上大约有 14 万辆特斯拉,但真正一插电就能跑 FSD 的大约只有 4 万辆,其余的大多数都得靠改装或换车才能上阵。

这也解释了为什么上线不会一下子覆盖所有人——

硬件差异把群体分成了“现在能用”和“得等等看”的两拨人。

图源:Drive

功能与付费

买断还是订阅

厂商把这套系统当旗舰卖,算是把某些视频app的套路玩透了。

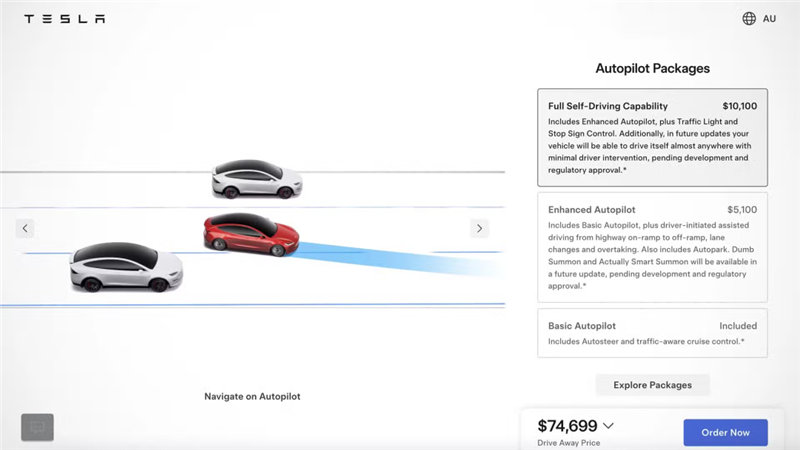

一次性买断自动驾驶,价格是 AU$10,100,也会有订阅模式(澳洲订阅价未最终公布;美国现在是 US$99/月,大约 AU$152/月)。

当然,新车买家有个小利好——澳洲交车时会附带 30 天试用。

话说回来,付了这笔钱并不等于立刻拿到全部功能——截至目前,澳洲能实际用到的 FSD 功能里,最常见且已解锁的是“红绿灯与停止标志识别/控制”(Traffic Light and Stop Sign Control)。

整包里还包含之前那套 AU$5,100 的 Enhanced Autopilot(增强自动驾驶),也就是高速自动变道、超车、自动泊车这些。

总之,你可以买断或订阅,但享受到什么、什么时候能享到,取决于你的车是不是 HW4,以及特斯拉什么时候把权限推给你的车。

图源:Drive

测试、应用场景

自动驾驶位居全球前列

为了推出自己的自动驾驶系统,特斯拉在澳洲测试上动作不少。

特斯拉官方就展示了自动驾驶系统在墨尔本完成“钩形转弯”(hook turn)的演示,当然,也有在悉尼CBD的路况里跑通的示范。

据悉,澳洲和新西兰会是首批在右舵市场上线的地区,这在全球来说也算比较靠前——已经在清单上的还有美国、加拿大和中国。

跟以往只盯着高速的技术不太一样,FSD 的目标是“全路况”——城市、郊区、高速、复杂交叉口都要覆盖,所以测试场景也比较五花八门。

值得一提的是,在美国奥斯汀,特斯拉用 FSD 做 robotaxi(无人出租车)的实验,甚至出现了“没有人坐在方向盘后面”的运营场面。

无疑,那是另外一套监管环境和实验性质的应用,不是所有市场都能照搬的。

图源:Drive

安全争议与监管缺口

我们该不该相信自动驾驶

安全性一直是全自动驾驶最大的争议点。

一些汽车厂商和支持者会说,启用辅助驾驶能显著降低事故率,甚至有研究给出很亮眼的比例数据。

但现实数据并没那么干净:美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一些调查显示,Autopilot/FSD 相关的报告里确实存在“关键安全缺口”,文献里提到有 467 起与此类系统相关的事故记录,以及至少 44 起死亡(这是相关统计,不是对具体每一辆车的全面结论)。

图源:Drive

另外,还有用户常抱怨种种毛病,包括误加速、突然刹车(俗称“幽灵刹车”)、偏离车道等。

还有一个更棘手的现象叫“监控悖论”——当系统给你省心时,人会自然放松警惕;一旦系统出问题,需要人接手,往往反应不及,反而更危险,比如容易将刹车踩成油门。

此外,算法和传感器在“边缘场景”上的表现也不稳:施工区、临时改道、极端天气或罕见路口,这些都是机器和软件最容易犯错的地方。

换句话说,厂家的宣传和实际统计之间,还有不小的鸿沟。

在澳洲,缺乏统一的事故上报体系,也让验证官方说法变得更困难——我们现在多少还是在“听厂商讲其数据”的阶段。

图源:Drive

法规、责任

澳大利亚的拐点

法律上,澳洲目前没有一个全国性的、专门针对自动驾驶或高级驾驶辅助系统事故的强制上报机制。

结果就是,一旦发生事故,责任往往还是首先落在人身上,很多此类事件在统计上被记为“人为失误”。

不过联邦政府正在推动所谓的 Automated Vehicle Safety Law,目标之一是把一部分责任从司机向系统提供方转移,但立法、细则与技术标准的确立需要时间和谨慎。

图源:CarSales

安全专家和倡导者也在催促:建立强制事故上报平台,让我们有数据可查、可比、可评估,而不是只靠车厂的“承诺式数据”。

技术、法律和社会接受度三条线是彼此牵制的关系:硬件的差异决定了谁先能用,监管和法律决定了责任归属和商业模式,公众的信任则决定了这套技术能否真正被广泛接受。

最终说句直白的:现在确实“很接近”了,但从技术可用到广泛可用、从能用到被信任,这之间还有好几步要走。

图源:CarSauce

对车主来说,记住三点就够了——

- 看你车是不是 HW4;

- 在付钱前弄清楚你付的是哪部分功能;

- 无论技术多牛,法律和现实现在仍把你放在第一责任位上。

技术再先进,也别把眼睛交给机器——短期内,谨慎一点永远没错。

文章主要来源:News、Drive、CarsGuide、CarExpert