如今这个世道,什么事都摆脱不了全球化,当然,汽车行业也不例外,其供应链早已不是单一的“你买我卖”模式,而是已经形成了一张复杂的世界拼图。

然而,这个星球各占东西的两个大国之间的贸易战争正在不断升温,这导致特斯拉等美国车企搞出了“一刀切”的离谱计划——未来两年内,逐步放弃中国零部件,转向“去中国化”。

这听起来就像小孩玩游戏,一个小孩生气了,放下狠话:以后汽水不带你喝了。

那么,特斯拉真能做到这一点吗?中国零部件供应商将如何应对?

我们就从政策、成本、技术与现实可行性几个方面,来看看这场正在发生的供应链大迁移。

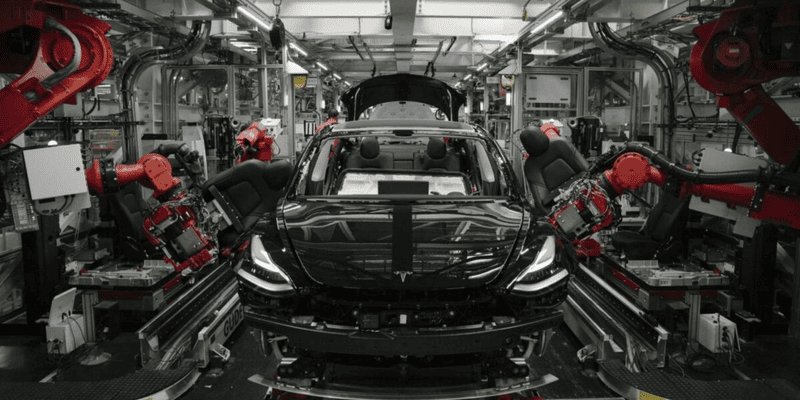

图源:Tesla Mag

局势升温

这锅到底从哪里来?贸易战的余波和特斯拉的选择

近两年,特斯拉(Tesla)在生产和零部件采购商突然冒出了大动作,准备在未来一到两年内,甩掉中国制造的零部件。

图源:Reuters

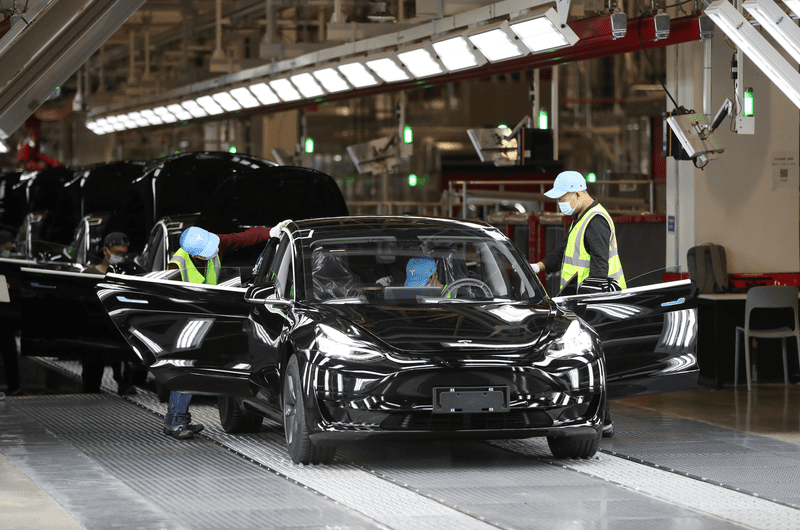

图源:WSJ

此话一出,全球车企都看懵了,几乎每个车企头上都挂满了问号,想着马斯克这又在搞什么骚操作?而这背后,其实是东西方两大国那根一点点拉紧的贸易之弦。

2022年,美国出台《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act, IRA),其中对电动车的税收抵免设置了所谓“敏感外国实体”条款——即电池关键矿物与组件若来自中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等国,将无法享受最高7500美元的税收减免。

这一规定,无疑成为了悬在特斯拉等车企头上的达摩克利斯之剑。

图源:Business News

这话一出,特斯拉这波“去中国化”就来了,它不仅在美国生产整车,还告诉供应商,你给我美国造车就别给我中国零件。

说完就开始推进了这一行动,甚至让一些“友商”都来不及反应。

根据《路透社》与《华尔街日报》的报道,特斯拉已向部分零部件供应商发出通知,要求其在2025年前为美国生产线提供非中国来源的替代方案。

不只在电池领域,这一要求也覆盖电驱系统、电子架构、甚至内外饰件等中低技术含量的部件。

图源:Drive

从放话到执行

美国车企的“去中国化”行动

那么,这看起来了离谱到家的计划,特斯拉又是如何执行的呢?

此前,《Drive》、《Car Expert》等澳洲主流汽车媒体都报道了特斯拉的行动,特斯拉已经开始要求其美国车辆生产链里的供应商不要再用中国制造的零部件。

比如,特斯拉在美国本土的工厂,正在调整采购策略:从更多依赖中国供应商,转向北美、日韩、东南亚或墨西哥这些“可替代路径”,还表示希望在未来一至两年内完成这一转变。

图源:Drive

另外,在电池部分,特斯拉狠起来连自己都切啊。中国的宁德时代(CATL)曾是特斯拉重要的电池供应者。但为了满足美国税收优惠和避免关税风险,特斯拉在美国本土推进电池生产,减少对中国电池的依赖。

随后,通用汽车(GM)也被曝出,要求其供应商“逐步剔除”中国零部件内容。

总之,貌似美国车企开始逐步行动,去除对中国零部件的依赖,转而投靠本土生产力。

图源:Arena EV

为什么美国车企这么急?

成本+关税+供应链风险三道题

你可能认为,这不就换几个零件吗!有这么复杂吗!

可实际情况并非如此,作为车企来说,成本、关税、供应链风险都是必须考虑的因素。

所以,美国车企这波去中国化,与其说是行动,不如说是挑战。

图源:Business Insider

首先,中国在某些关键零部件领域的技术与产能优势难以迅速替代。

以动力电池为例,中国企业在正极材料、负极石墨、电解液等关键材料上占据全球50%以上产能。

而在电池制造设备与电芯工艺方面,宁德时代、比亚迪等企业已建立起显著的技术领先性。

尽管特斯拉积极推动自建电池产线,但在材料端仍难以完全绕开中国供应链。

图源:Clean Technica

其次,成本控制是车企无法回避的考量。

中国零部件之所以能深入全球供应链,不仅因为价格优势,更在于其成熟的产业配套与规模效应。

有分析指出,在热管理系统、轻量化压铸件、车载电子等领域,中国供应商的成本通常比欧美同行低20%-30%。

所以,如果美国车企完全放弃中国供应商,用欧美或北美或日韩替代,那么短期必然成本上升,进而影响其定价策略与市场竞争力。

图源:CNBC

第三,供应链重构是需要时间的,但庞大的汽车市场不会等待,只会淘汰,这一点或许最让人车企心慌。

验证一家新供应商,通常需要完成技术评估、工装样品、路试验证、产能爬坡等多个环节,整个过程可能长达12-24个月。

而在这一过程中,任何质量波动或交付延迟,都可能影响特斯拉的整体生产节奏与产品一致性。

所以,临时更换供应商,可能没那么快,没那么便宜,也没那么成熟,一不小心就会让产品口碑彻底崩塌。

图源:Car Expert

全球供应链正在重组

谁的机遇?谁的风险?

那么现在问题来了:作为中国供应链里的企业,真的要掉头挨打么?

你说中国会纯挨打?那必然不可能。首先,美国车企“在美国制造的汽车”要用美国制造的零部件代替中国供应链,你看这文字游戏玩的,是不是有两把刷子?

也就是说,特斯拉在中国生产的、面向中国市场的汽车,就不用和中国制造脱钩。

其次,除了这种文字游戏外,中国零部件在全球仍有技术成本优势。像热管理系统、压铸件、玻璃等,中国企业具备比欧美竞品低30%成本。

这可是赤裸裸的钱啊,这些优势不是说替代就替代的。

图源:Reuters

但是,你要说对中国毫无影响,那也不至于,还是存在几个明显的风险的。

第一,如果哪家中国供应商主要依靠的就是美国车企订单,那么,其业务必然会受到不小的冲击。

另外,如果国际贸易环境继续恶化,那么中国零部件出口就可能承压。加关税、出口限制、转口监管加强等,都可能让中国零部件变得昂贵,失去了成本优势。

图源:The Wire China

总之,对中国供应商来说,一方面,直接面向美国市场的出口业务确实会受到冲击。某家长期为特斯拉美国工厂供应控制器壳体的企业透露,其订单已被要求逐步转移至其在墨西哥的子公司生产。

但另一方面,中国本土市场与欧洲市场仍然稳定,中国企业在新兴技术领域的领先优势并未消失。

更重要的是,一批具备全球视野的中国供应商,已开始主动调整布局——通过在东南亚设厂、与欧美企业成立合资公司、深耕技术与材料创新等方式,继续参与全球分工。毕竟不要把鸡蛋放在一个篮子里。

图源:Business Insider

特斯拉的“去中国化”的尝试,似乎想我们展示了一种新的趋势:在政策、成本、安全、技术等多重因素驱动下,全球汽车产业正在从“全球化”走向“区域化”,从“效率优先”转向“安全与效率平衡”。

这一转变过程必然伴随阵痛,但也孕育着新机。

对中国企业而言,这既是对过往发展模式的一次压力测试,也是向价值链上游攀升的重要契机。

供应链的本质是协作,而协作的形式却永远在变。唯一不变的,是那些能够主动适应变化、持续创造价值的企业,终将在这场产业大重构中找到自己的新位置。

文章主要来源:

Reuters、WSJ、CBT News、CNBC